Retour de chez Saphir : Le Rituel pour Sublimer le Cordovan

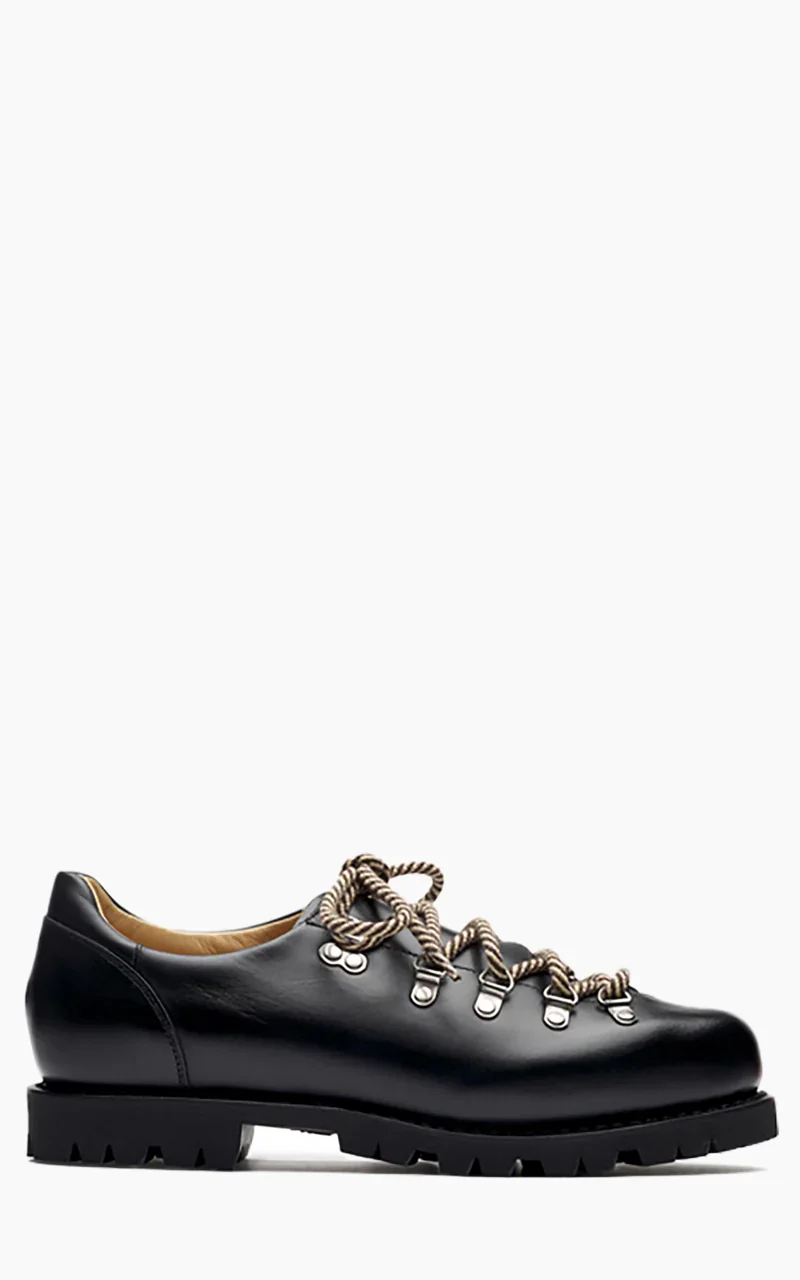

/Suite à notre passage chez Saphir, nous avons décidé de nous attaquer à l'entretien de nos souliers en Cordovan. Ce cuir de cheval si particulier — dense, non poreux et à la brillance vitreuse — ne demande souvent qu’un bon brossage.

Mais pour notre paire, un nettoyage s’imposait.

AVANT NETTOYAGE

AVANT NETTOYAGE

En suivant scrupuleusement le guide de nettoyage en profondeur Saphir, nous avons opté pour le duo crème rénovateur et la fameuse Crème Cordovan.

Voici comment nous avons redonné vie à ce cuir légendaire.

crème rénovateur

Crème Cordovan saphir médaille d’or

Étape 1 : La remise à zéro avec La Crème rénovateur

Comme le préconise le guide, nous avons commencé par l'application de la crème rénovateur à l'aide d'une chamoisine.

Elle va chercher la saleté en profondeur et, surtout, retirer les traces de silicones ou de résines souvent laissées par l’application d’autres produits. C'est l'étape indispensable pour "ouvrir" les pores du cuir et le laisser respirer à nouveau.

Étape 2 : La magie de la Crème Cordovan

Une fois le cuir propre et sec, place à l'étape que Saphir qualifie de "partie la plus importante" : la nutrition.

Nous avons appliqué la Crème Cordovan (Saphir Médaille d'Or). Formulée spécifiquement pour ce cuir, elle ne se contente pas de le faire briller : elle le nourrit, le recolore et renforce son imperméabilité. Le secret réside dans l'application : une noisette suffit, en massant bien les flancs et les coutures passepoilées.

Le Résultat

Après un bon lustrage à la brosse en crin pour activer les cires, le résultat est sans appel. Le cuir a retrouvé en bonne partie sa profondeur et son éclat inimitable.

Si vous hésitiez encore à entretenir vos Cordovan vous-même, lancez-vous. Avec les produits Saphir et un peu d'huile de coude, vos souliers pourront traverser quelques décennies.

Le résultat après en images.